【考察】『20センチュリー・ウーマン』のアビーに見る、「葛藤を抱えた女性キャラクター」描かれ方分析

2012年公開『人生はビギナーズ』から5年。マイク・ミルズ監督の最新作『20センチュリー・ウーマン』が2017年6月3日より公開されました。

監督自身のお父さんとのエピソードを軸とした『人生はビギナーズ』に代わり、今回は監督のお母さんがモデルとなっています。その意味で、『人生はビギナーズ』の続編としても興味深い本作。母・ドロシア役を演じているのは、アネット・ベニング。『人生はビギナーズ』に登場した主人公の母・ジョージア(メアリー・ペイジ・ケラー)を彷彿とさせる、奇怪でクールな人物として描かれています。

しかしそれ以上に注目したいのは、アビーというキャラクターです。奇抜なファッションと言動で皆を触発していく存在ですが、このタイプのキャラクターには、表面上の明るさの奥に深い葛藤を抱えているという共通点があります。

『20センチュリー・ウーマン』のアビー、そして同じ葛藤を有する別作品のキャラクターたちを通して、損得抜きに行われる活動を通じた、切実な自己表現について考えてみたいと思います。

葛藤を有する女性キャラクターたち

アビー(写真家)/『20センチュリー・ウーマン』

Fall in love with Greta Gerwig all over again. She’s a magnetic, heartbreaking wonder in #20thCenturyWomen. pic.twitter.com/ww9sLAVVeL

20th Century Women (@20thCentWomen) 2016年12月6日

演じているのは『フランシス・ハ』や『マギーズ・プラン 幸せのあとしまつ』で主演を務めたグレタ・ガーウィグ。エキセントリックで自由奔放なキャラクターを得意とする、注目の女優さんです。

『20センチュリー・ウーマン』は1979年のサンタバーバラを舞台とした群像劇。15歳の少年・ジェイミー(ルーカス・ジェイド・ズマン)とシングルマザーの母・ドロシアの、監督曰く“親子というよりは夫婦”のような関係を軸として、ジェイミーの幼馴染であるジュリー(エル・ファニング)や、ドロシアの部屋を間借りしているアビーらの青春が紡ぎ出されています。

アビーは写真家として、自分をどう表現するかに日々苦悩しながら、芸術活動に打ち込んでいる24歳の女性。髪の毛から服装に至るまで真っ赤に染まっている彼女は、社会通念から外れた行動で周囲を戸惑わせていきます。

かつてはアーティストとしてニューヨークへ憧れを抱いていましたが、子宮頸がんを患ったことで地元・サンタバーバラへと帰郷。記者として働きつつ、自らを形成するパンクと写真に熱中する日々を送っています。私物を一つずつ写真に収めて自分を定義したり、男性と関係を持つ際はドラマ仕立てだったりと、独特の基準を持つアビー。年頃のジェイミーを気にかけたドロシアによって、ジェイミーに“生き方を教える存在”に任命されます。

しかし偏った性教育を施したり、夜のクラブに引っ張りまわしたりとやりたい放題。自らの人生哲学を教え込んでいきます。むしろジェイミーの方がアビーを見守っているようでさえあり、一回りも離れたジェイミーとは同い年のように気が合い、姉弟のような関係になっていきます(実際に監督のお姉さんがモデルになっているそう)。

時にはジェイミーやジュリーに白い目で見られたり、食事の席で性教育の持論を白熱させてドロシアを怒らせたりしますが、そんなアビーが苦難を乗り越える際に身に付けた哲学を、音楽や本、そして写真を通してジェイミーに継承していく姿には胸が熱くなります。エンターテイメントを通して自分を解き放つ彼女のアプローチは、まさしく映画を通して様々な人生の一端に触れようとする観客の心に、切実に届くのではないでしょうか。

演じたグレタの魅力もあり、不謹慎で不格好ながらも愛おしいキャラクターであるアビー。その雰囲気はどことなく、リブート版『ゴーストバスターズ』のホルツマン(ケイト・マッキノン)を彷彿とさせるデンジャラス感なのですが、何とグレタとケイトは舞台で共演した仲であり、親友なのだそう。

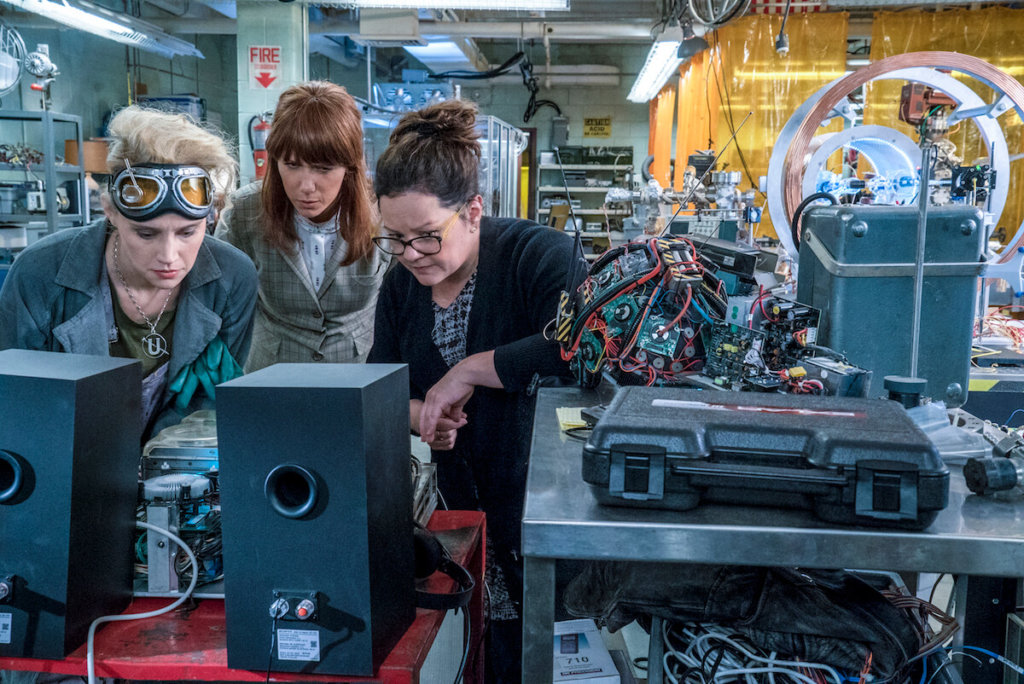

ジリアン・ホルツマン(メカニック)/『ゴーストバスターズ』

超絶的な存在感でリブート版『ゴーストバスターズ』に寄与したケイト・マッキノン演じるジリアン・ホルツマンもまた、悩めるアーティストの一人。奇抜すぎるファッションにエキセントリックな頭脳を持つ天才メカニックですが、かつては孤独だったらしく、時折見せるコミュ障な一面こそが最大の魅力だったりもする猫系かまってちゃんです。

師匠のゴーリン博士(シガニー・ウィーバー)や親友のアビー(メリッサ・マッカーシー)を尊敬し、恋?の相手エリン(クリステン・ウィグ)と保護者パティ(レスリー・ジョーンズ)にすり寄るホルツマンの悩みは、“物理学でも解明できない愛への渇望”です。噛み合わない会話や奇行の目立つ彼女は、劇中最も台詞が少なく、アクションの多い存在。ガスバーナーを噴射しながらダンスをし、仲間を命懸けの実験台にしてしまうことで愛を確かめようとする、その独創的な距離の取り方は、いかにも彼女らしく不格好でクールで、そして愛くるしい。

こうした仲間たちとの触れ合い、そして自分の技術がその命の救済へと繋がったことで、自分の居場所を見つけるに至ります。皆が見守る中、自らの言葉で心の内を語る時、彼女はついに自分の存在を確かなものにするのです。

そんなホルツマンがメカニックとして、自分らしい着眼点とアイデア、そして自分らしいアクションを通して自己実現を図る屈指の名シーンといえば、何といってもクライマックスにおける戦闘シーンです。抑圧された欲求を解放するかのようにゴーストをなぎ倒し、自身の名前をシャウトする姿はとても美しく、芸術的でさえあります。彼女にとってはメカニックたる自分、そして自分の生み出したメカたちこそが、自分自身であることの証明になっているのです。

といってもやはり、ホルツマンは本物の天才肌。では取り組みに成果がない場合は、それで終わりなのでしょうか?

ロクサーン・ライアン(ミュージシャン)/『ニューヨーク・ミニット』

2004年、日本ではビデオスルーとなってしまった幻の作品『ニューヨーク・ミニット』。主演はエリザベス・オルセンのお姉さんで、今や売れっ子ファッションデザイナーとなった双子のオルセン姉妹です。

大学の奨学金獲得のためスピーチ会場へと向かう完璧主義のジェーン・ライアン(アシュレー・オルセン)。ところが同行した双子のロクサーン・ライアン(メアリー=ケイト・オルセン)によって、完璧な計画はズタボロに。

パンクテイストの自室に蛇を飼い、パンクなファッションに身を包むロクシーの目的は、パンクバンド“シンプル・プラン”のPV撮影へ参加することです。他人事のようにジェーンを励まし、様々なアクシデントを即興で(一応)切り抜けていくロクシー。しかし行き当たりばったりの彼女にジェーンはご立腹。そんな折、散々自分で蒔いた種がついに芽を出し、ジェーンの進路を台無しにしかねない窮地へ立たされることに。

即興でアヴリル・ラヴィーンの「コンプリケイテッド」から一節を引用するも、結果は惨敗。しかしここでロクシーが語る、一見辻褄の合っていない思いの丈は、どうやら彼女にとっては大切なことなのだと伝わってきます。PV撮影では熱狂するロクシーと、自室でドラムを乱れ打つ彼女の姿がシンクロしており、やはり切実な願望であることを感じさせるのです。

そんなロクシーが引用したアヴリル・ラヴィーン「コンプリケイテッド」の歌詞がこちら。

“なぜ物事を難しくしてしまうの? 自分を偽るあなたを見ているとイライラしちゃうわ”

“転んだら這い回って、傷付いてもそこから学ぶ。それが人生なの”

“ありのままで生きればいい。もう自分を偽ったりしないで。ねえ…お願い。あなた”

彼女自身もバンドを持ち音楽生活に打ち込んでいますが、“売れるかどうか”ということでは悩んでいない様子。即興で対応する彼女らしく、音楽との向き合い方も、“自分を偽らずその瞬間と一体になること”が何よりも大切なようです。

成功の有無に関わらず、音楽への情熱はその生き方に現れています。何かを好きで突き詰めていくことで、成果の前にまず、偽りのない自分を知ることができる。それこそが、情熱の持てる力なのではないでしょうか。

映画自体は、オルセン姉妹がニューヨークを駆けずり回る楽しいスラップスティック・コメディですが、諦めずに奔走するロクシーの姿には、きっと元気をもらえるはずです。

そしてひとまず元気が出せれば、いつかサプライズも巡って来るかもしれません。ですが自分中心ではないこの世界。どのように自分を保っていくのでしょうか?

ジュスティーヌ(レントゲン・アーティスト)/『突然、みんなが恋しくて』

フランス映画『突然、みんなが恋しくて』の主人公ジュスティーヌ(メラニー・ロラン)は、小さな医院でレントゲン技師をしている恋多き女性。冒頭からして風変わりな初登場と問題提起のために、早々にインパクトを生んでいます。

異母姉妹の姉の家に居候しているジュスティーヌは、自由奔放な父・エリ(ミシェル・ブラン)の三度目の結婚相手である義母に、子供が身ごもったことで激怒。かつてチェロ奏者として長期に亘って家を空けていたエリには、ゾウの人形を買う約束をすっぽかしたり、3歳のジュスティーヌが描いた絵を酷評したりするなど、父親らしい振る舞いをしてこなかった過去があります。

そのためどこか不全感を抱えている彼女。ですが世の中を独自の目線で観察したり、レントゲン写真でアート作品を作ったりと、その審美眼は芸術的感性に溢れています。しかし恋人をレントゲン・アートの題材にして関係が拗れたり、レントゲン装置の乱用で職場を追い出されたりするなど、理解者は現れません。

それでもアート制作に打ち込むジュスティーヌ。追い込まれた時ほど熱心に制作活動を行います。まるで心のモヤを取り除いていくかのように。デヴィッド・ボウイの『モダン・ラヴ』をバックに芸術家魂に火が付く中盤のシーンでは、自分を解き放つ彼女の姿がとても爽快です。そしてラストには、思いがけないサプライズが。

しかしジュスティーヌの場合は、“何をなすべきか”を自分自身で見出す力がありました。ではそもそも自分という存在の確証を得られない場合は、何をする必要があるのでしょうか?

イーニド(画家)/『ゴーストワールド』

『ゴーストワールド』では、高校卒業後、10年来の親友レベッカ(スカーレット・ヨハンソン)の順応性の高さに置いてきぼりを食らい、社会システムの壁にぶつかるイーニド(ソーラ・バーチ)の苦悩が描かれています。スケッチブックを持ち歩き、街の様々な人々をシニカルに描き出すその作風は、どこか風刺的。

“ダサい”のが大っ嫌いな彼女は、周囲の人々を常に見下げる癖があります。“皆と同じ”を嫌い、進学も就職も放棄。おまけに美術の補習を受ける羽目になり、渾身のスケッチを軽くあしらわれ撃沈。紋切り型の指導にも反吐が出る毎日。ダウナーな日常から逃れるように、風変わりな男性・シーモア(スティーブ・ブシェミ)と接触するも子供扱いに心が折れ、父が再婚相手を家に招くという惨事も発生して絶望感に襲われるのでした。

厄介なことに、好きなことへ打ち込むのもダサいと感じている様子。その後も鉄壁の自意識によって、様々なチャンスや救いの手を自ら絶ってしまい八方塞がりのイーニド。パンク音楽を愛し、シーモアのレコードに想いを乗せ、毎日こだわりのファッションに身を包んでいるのですが、なぜか誰の琴線にも触れず、屈辱を味わう日々が続きます。死守する以前に確信がないために、秒単位で押し寄せる不安にことごとく左右されてしまうのです。

消去法によって居場所を失ったイーニド。そんなラストの解釈に、“死を選んだ”というものがあります。確かに居場所がなければ無理もありません。ですが彼女には、もう一つの道がありました。本当に“街を出た”という解釈です。その選択は、街と一体化してしまった自分を、遠距離から見つめ直すためのものだとも言えます。ではイーニドが自分を俯瞰したならば、どういうことが起きるのでしょうか?

この問題に一石を投じてくれるのは、『ゴーストワールド』ではイケてる側に一歩踏み出したレベッカを演じている、スカーレット・ヨハンソンです。

アニー・ブラドック(人類学者)/『私がクマにキレた理由(わけ)』

最近では魅惑的な役柄が多いスカーレット・ヨハンソンが、冴えないモラトリアム女子を好演している貴重な作品『私がクマにキレた理由(わけ)』では、『ゴーストワールド』とは反対にスカーレットが壁にぶつかっています。

大学卒業後、母・ジュディ(ドナ・マーフィー)の期待する金融会社へ面接に赴く主人公アニー・ブラドック(スカーレット・ヨハンソン)。しかし自分自身への無理解に気付き、ジュディの人生設計に違和感を覚えます。彼女にとって大切なのは、副専攻で学んだ人類学。社会システムを外から観察することこそが、彼女の生き甲斐なのです。

そんな折、公園で出会った少年・グレイヤーとその母親に気に入られ、上流階級の家庭で子守りをする“ナニー”として雇われます。生活の糧にならないとジュディに一蹴された人類学ですが、アニーにとっては大事な心の糧。観察対象に設定した一家を“ミスターX家”と仮称し、研究を開始することに(人類学者志望という設定は、原作『ティファニーで子育てを』にはないオリジナル要素)。

次第にグレイヤーとの仲を深めていくアニー。しかし同時に実感するのは、グレイヤーがミセスXよりも自分を求めているということです。長らくナニーを続けるつもりもなく、“X家”に違和感があるなら、それは彼女がその生活に適さない人間であるということ。グレイヤーを愛おしく思い、時にミセスXに同情もしましたが、それは人類学で言うところの“同化”が発生した証でした。この事実に思い至ったアニーは、研究があくまでも学究的目的だったことを再認識します。

そして元の世界へ戻ってきた途端に、本来の自分に加え、人類学者としての自分を理解するに至るのでした。

女性キャラクターの自己表現 タイプ別分析

イーニド&アニー/自己批評型

元々居た世界を離れたことで今までの自分の基準を疑い、別世界を覗いたことで自分と他者に違いを見出しアニー。

一方イーニドも、スピード解雇ながら映画館のアルバイトに挑んでいます。しかしマニュアル無視の自己流で叱られまくり。この一件を耳にしたレベッカは、親友ながら少し怖くなった様子。急速に関係が遠のいていきます。

アニーとイーニドはどちらも進路選択に際して苦悩し、社会システムへの順応をためらいます。しかしアニーには人類学という一点を除いてこだわりはなく、心は比較的オープンです。偶然の一件から職を手にし、反動から本来の自分を見定めることに成功しました。しかしイーニドの場合は、少しでも他者と接触すると自分が崩壊してしまうと感じているようであり、社会に適応するレベッカを、個性を失ったゴーストのように揶揄しています。

この点アニーは、重要ではないモノをそぎ落とし、絶対に譲れないモノに気付きました。その意味ではイーニドもようやく、自分“だと思い込んでいたモノ”を、手放す覚悟ができたということなのかもしれません。

ロクシー&ジュスティーヌ/自己決定型

ロクシーとジュスティーヌの場合、存在意義や承認の有無に悩むことはなく、あくまで自分のペースでプロジェクトを進めています。二人の特徴は、自分に協賛してくれる仲間を見つけるのが上手いということ。理解してもらえない相手を受け流す能力が高いようです。これも一つのサバイバル能力ですが、ロクシーは絶望的な学歴、ジュスティーヌは解雇されています。先行きに不安はないのでしょうか?

理想と現実の教訓話によくある“生活のためのお金”も、“好きなことを仕事にする”のも、二人にとってはあまり問題ではない様子。ジュスティーヌはレントゲン技師として生活できるだけのスキルがあり、ロクシーは資金を出してくれるマネージャーを見つけています。

努力にはタイプがありますが、好きなことのために仕事をするという考え方ができれば、だいぶ生きやすくなりそうです。さらに言えば、ロクシーとジュスティーヌにはあらゆる面で境界線がないのです。一人で居る時も、家族と居る時も、職場で働く時も、変わらず自分のペースで歩んでいます。このようにオンオフを持たず、自分らしい呼吸で生きていくというのも、モラトリアムを脱する秘訣と言えそうです。

アビー&ホルツマン/自己開示型

前の二つはアイデンティティの確立が目的ですが、アビーとホルツマンが直面している問題は、それをどう周囲に伝えるかです。

自分の築いたモノを他者のために活かすこと、そして自分の世界で仲間を増やすことを通して、二人はその問題と向き合っています。アビーはジェイミーに、ホルツマンはバスターズの仲間たちに、自分が歩んできた道のりや本来の自分を知ってもらうことで、ようやく技術や哲学が確かなものになっていくのです。

そのためには、独自のルールや哲学を、揺るぎない域へと昇華させる必要があります。迷いによって道を開く自己批評タイプや、自分を追求する自己決定タイプとは異なり、自身のアイデンティティをフォーマットとして完成させるという段階です。『ゴーストバスターズ』では、あの手この手で仲間へのアピールを行うホルツマンの姿が印象的であり、意見の合わない相手とは徹底的に議論し合うアビーの姿も、『20センチュリー・ウーマン』で随所に見られます。彼女たちには、自分を伝えたいという強い意志があるのです。

しかしいずれのタイプであっても根幹は同じです。批評し、決定し、いずれは開示していく。仕事であれ趣味であれ、もし好きなことがあるのなら、私たちはそれを日常に取り込む努力をする必要があるようです。さもなくば同じグレタ・ガーウィグでも、残念な方になってしまうかもしれません。

フランシス(ダンサー志望)/自己逃避型

グレタ・ガーウィグがゴールデングローブ賞・主演女優賞を受賞した作品『フランシス・ハ』の主人公フランシスは、モダン・ダンサーを夢見る27歳。正式な団員になるべく奮闘していますが、一向に芽が出ません。

親友のソフィー(ミッキー・サムナー)といつまでも学生気分に浸っていたい彼女は、同棲を解消され右往左往。ソフィーの不在で調子を崩してしまいます。事務職の仕事を薦められるもプライドのため断り、家賃を払えなくなったフランシスは実家に帰省したり、ダンサー仲間の部屋に強引に居候したりと、各地を転々としていきます。

あくまでダンサーとしての自分を貫くべく、ダンサー以外の職を頑なに回避するフランシス。親友にすがり、爆発寸前の自尊心に苛まれている様子は、イーニドとも重なります。しかし両者には、決定的な違いもあります。

かつてブルース・リーは、自己表現についてインタビューに答えました(『燃えよドラゴン』Blu-ray特典映像より)。

“格好良く見せるのは簡単さ” “だが自分を偽らず率直に表現すること…正直に自分を見せるのは実は難しいことなんだ”

“思いどおりに動けるよう鍛錬する必要がある。条件反射の訓練だ。心技一体というやつさ”

イーニドは絶えず絵を描き続けていますが、フランシスにはダンスの練習をしている様子がないのです。フランシスが手に入れたいのは、“ダンサーである自分”であり、“ダンスをしている瞬間”ではないのかもしれません。ですが本当の意味で自分を表現するということは、“している自分”を積み重ねていくということです。

とはいえフランシスも、ダンサーになるための練習こそ不足していますが、ダンスを一身に楽しんでいる瞬間は、劇中に何度か登場します。テーマ曲であるデヴィッド・ボウイの『モダン・ラヴ』と共に、マンハッタンの街を疾走するフランシス。高ぶる気持ちを全身で表現する彼女の姿は、とても幸せに満ちています。

何をやっても的外れで迷惑なキャラクターであるフランシスですが、何があっても立ち止まらずに走り続ける姿勢は、一周回って輝きを放っています。やはり演じているグレタの魅力によって、どうしようもなく可愛い存在なのです。ラストには、周囲からの批評を受け入れ始めるフランシスの姿もあります。ようやく進路を決定し、そして開示していくことができれば、いずれはアビーのようになれるかもしれません。

『20センチュリー・ウーマン』では可愛さに加え、激しく危険でダークな魅力も溢れるグレタ・ガーウィグ。ますます活躍の場が広がる彼女の魅力に、ぜひ注目してみてください。

Eyecatch Image:https://www.amazon.co.jp/dp/B06XCQCLF9/ref=cm_sw_r_tw_dp_x_L7ZtzbM1N15D1