『バトル・オブ・ザ・セクシーズ』に描かれた、性差別問題の「3つの障害」とは

1972年。男子テニス協会の会長、ジャック・クレーマー(ビル・プルマン)は会談の席で微笑みながらこう発言した。「率直に言って女子テニスは男子よりも非力だし、スポーツとして劣っている」。

「論点のすりかえよ」。同席していたビリー・ジーン・キング(エマ・ストーン)は憤慨した。同年、彼女は全仏オープンで優勝を果たして“キャリア・グランドスラム”を実現させていた。当時の女子テニス界で押しも押されもせぬトッププレーヤーの一人だ。「女子のチケットの売れ行きは絶好調のはず。どうして選手に還元されないの?」

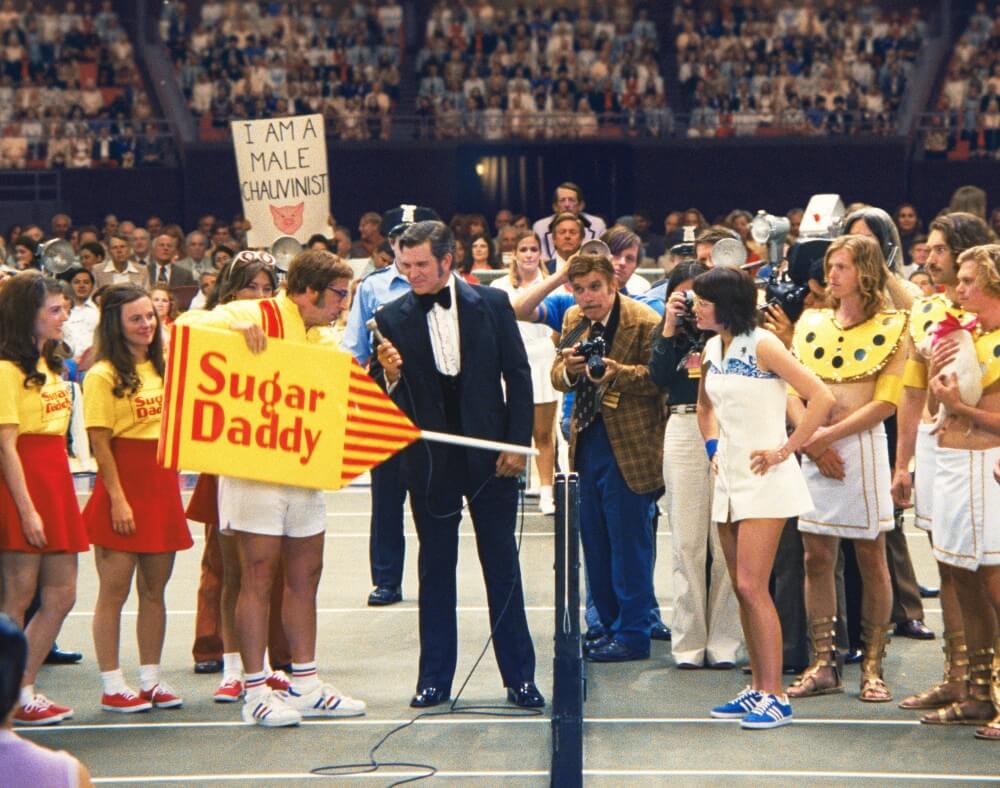

『バトル・オブ・ザ・セクシーズ』(2017)は元男子王者のボビー・リッグス(スティーヴ・カレル)と女子代表のビリーが真剣勝負を行った、1973年の世紀の一戦を基にした映画である。とはいえ、ボビーはすでに全盛期を過ぎたシニア選手だったし、試合の立ち位置的にはトーナメントなどに関係ない「エキシビジョン・マッチ」でしかない。純粋なスポーツ的興奮にあふれた試合は他にもたくさんあるだろう。

それでも、「男女の戦い」と呼ばれた一戦は、その後の歴史に大きく影響を与えることになった。この記事では『バトル・オブ・ザ・セクシーズ』の内容を振り返りながら、性差別の根源にある意識について考察していきたい。

この記事では、映画『バトル・オブ・ザ・セクシーズ』の内容に言及しています。

この映画がロード・ムービーになった意味

ビリー・ジーン・キングは同性愛者であることをカミングアウトし、現役引退後はLGBTQ問題に広く取り組む活動家として有名になった。しかし劇中のビリーはまだカミングアウト前で、男性と結婚し、「良き妻」として振舞っていた頃だった。当時のビリーは女子テニスの賞金額が男子の8分の1であったことに反発し、1973年の「女子テニス協会」発足の中心となっている。そんな彼女ですら、70年代前半のアメリカで同性愛を告白するのは勇気が要る行為だったのだ。もちろん、現代においても多くの人にとって状況は変わっていないといえるのだが。

本作はビリーが心の声にしたがって、正直に生きることを決意するまでの物語としても見られる。監督のジョナサン・デイトン&ヴァレリー・ファレスは『リトル・ミス・サンシャイン』(2006)で、トラブルを抱えた家族が絆を取り戻すまでの物語を、オンボロのマイクロバスによるロードムービーとして描いた。本作もまた、ビリーを主役としたロードムービーである。夫と愛する女性の間で、スター・プレーヤーとしての立場とマイノリティになってしまう不安の間で、揺れ動くビリーの心境が「テニスのツアー」に重ねられるのだ。そして、ビリーは長い旅の末、ボビーの挑戦を受け「男女の戦い」に赴くのである。迷える女性だったビリーが、ウーマン・リブの象徴になった瞬間だった。

哀しき“男性”として描かれるボビー・リッグス

「ウーマン・リブ」とは、1960年代からアメリカ全土に広がっていった女性解放運動である。運動に参加した女性たちは同性に社会進出を呼びかけ、男性と同等の雇用条件を求めるようになった。それほどまでに、アメリカが女性に課していた抑圧はすさまじいものだったのだ。第二次世界大戦からベトナム戦争にいたるまで、戦争とともに国力を伸ばしていたアメリカは、兵士になり得る男性が社会の中心であるという価値観を振りまいていた。そして、家庭を守り、良妻賢母でい続ける女性を理想とした。『バトル・オブ・ザ・セクシーズ』はウーマン・リブが過熱化し、従来の男性社会に風穴が空けられていく時代のムードを見事に捉えている。そして、性差別に固執し、ウーマン・リブの障害となった3つの存在も象徴的に登場させている。

まずは、ビリーと対戦するボビー・リッグスである。ボビーが代表するのは、差別問題に無意識的なアメリカ男性だ。特に根拠もなく彼らは「男が女より上」と決めつけている。ボビーがしきりにコスプレや過激な発言で女性を蔑視していたときも、一部のアメリカ男性たちは狂喜していた。彼らはボビーがビリーのような“強い女性”を叩きのめす様をサディスティックに見物したかったことだろう。

しかし、ボビーがビリーたち女子プレーヤーと対戦したのには差別以外の理由がある。少なくとも劇中では、ボビーは一般企業で居場所を見失った哀しき“元”世界王者だ。生の実感を得られるのはギャンブルだけだが、妻からは固く禁じられている。妻の一族の財産と人脈で生活できているボビーは表立って妻には逆らえず、「残業がある」と嘘をついて同年代の仲間たちと賭けテニスに興じていた。そう、ボビーは男性としての威厳も誇りも妻からズタズタにされていたのだ。そんな彼の姿は、ベトナム戦争が泥沼状態となり、戦場で“男らしさ”を誇示することができなくなったアメリカ男性の姿とも重なっていく。彼らがかつての栄光を取り戻すには「男が女より上」という旧来の価値観にしがみつくしかなかったのだ。なお、ボビーには「シニア選手の地位向上」という試合の目的もあった。

差別問題には凡庸な人間が加担する

次に、ビリーのライバル選手であるマーガレット・コート(ジャシカ・マクナミー)である。彼女はビリーの前にボビーの挑戦を受けた女子プレーヤーだ。常に夫と連れ添って歩き、ツアー中でも育児を続けるマーガレットには、前時代の“良妻賢母”のイメージが重ねられている。もちろん、夫と子供を愛すること自体が悪いのではない。ただ、他者から自分に課せられている役割を疑問に思わず、他の価値観を受け入れられないのが問題なのだ。いつの時代も、すべての被差別者が差別と戦っていたわけではない。少なくとも、体制側が強要してきた立場を貫いておけば迫害はされない。ときには、体制から称賛すらされることもある。だが、マーガレットのような立場は、差別に直接加担していなくても、結果的に差別を許してしまっている。

ボビーやマーガレットが象徴する人々は根っからの悪人ではない。現代人の視点に立てば、ただ時代に流されていた凡庸な存在ともいえる。しかし、ハンナ・アーレントの言葉を借りれば、こんな「凡庸な人間」が片棒を担いでしまうのが差別の構図なのだ。ボビーのような“特権にしがみつく者”も、マーガレットのような“体制を受け入れる者”も、ゆがんだ価値観を積極的に広める存在には容易に絡めとられてしまう。つまり、記事冒頭で触れたジャック・クレーマーに象徴される人物によって。

クレーマーが選手としても解説者としても超一流だったのは間違いない。しかし、本作のクレーマーは女子テニス協会に冷ややかな目線を投げかけ、公共の場で批判までしている。映画の後半でビリーはクレーマーに言う。「あなたは女性が権利を主張するのが許せないだけよ」。クレーマーは彼女の言葉に不服な表情を浮かべながら、立ち去っていく。クレーマーは紳士的で柔和な人間だし、口調も極めて知的だ。だが、差別心は地位や教養に関係なく、心に深く根を下ろす。むしろ、せっかくたくわえた教養を、差別心をかなえるために利用する人間も少なくない。そして、そんな人間が集まったとき、社会や国家は不幸を生み出すのである。

現在、アメリカをはじめとして世界中でセクハラ・パワハラ事件が告発され、関係者が処分されつつある。『バトル・オブ・ザ・セクシーズ』は、約半世紀前の物語ながら、今もなお差別と戦い続ける人々へのエールになりえる内容だ。我々はときとしてリッグスのように醜い心をさらすことも、マーガレットのように居心地のいい場所にとどまることもあるだろう。また、ビリーのように強く生まれ変わるのは無理かもしれない。ただ、権力者がクレーマーのように猫なで声で「誰かを抑圧せよ」とささやいてくるときには疑問を持ってみよう。凡庸に埋もれないところから、戦いは始まるのだ。

映画『バトル・オブ・ザ・セクシーズ』は2018年7月6日より全国の映画館にて公開中。

『バトル・オブ・ザ・セクシーズ』公式サイト:http://www.foxmovies-jp.com/battleofthesexes/