【濃厚レポ】『ゴースト・イン・ザ・シェル』実写は西洋SF✕黒澤クラシック?キャスト、監督が大いに語った来日記者会見

日本が誇るSF作品の金字塔『攻殻機動隊THE GHOST IN THE SHELL』が、全世界待望の実写化。2017年4月7日公開の映画『ゴースト・イン・ザ・シェル』に向けて、スカーレット・ヨハンソン、ピルー・アスベック、ジュリエット・ビジョシュ、監督のルパート・サンダースが来日。ビートたけしも迎えた記者会見が3月16日に都内某所で行われた。

この会見の様子を濃密レポート。ハリウッドの面々の前でもお構いなしの”たけし節”や、「アニメの実写映画化」 の難しさ、本作における日本映画の影響を語るルパート監督に注目したい。

少佐 / スカーレット・ヨハンソン

赤いドレスで登場したスカーレット・ヨハンソンはまず、「東京に来られてとても嬉しいです。大好きな街なので」とあいさつ。

「ここに至るまで、とても長い道のりがありました。今作のプレミア・イベントは、ここ日本が世界初ですよね。とても興奮しています。」

スカーレットは、今作の主人公である”少佐”役を演じる。原作では”草薙素子”の名で知られており、作品同様、世界中でカルト的な人気を誇るキャラクターだ。そんな役を演じるにあたって、当初はかなり恐れおののいたことを明かした。

「キャラクターにどう没入すべきかわからなかった」

「最初に素材を頂いて、原作アニメを拝見し、これをどう実写化するのかと考えた時は怖気づきました。オリジナルがあまりにも詩的で夢のような世界で、哲学的。キャラクターにどう没入すべきかがわからなかったんです。

でも、アニメには興味があり、取り憑かれたようになりました。ルパード監督にお会いしたときに長年かけて作っていた素材を見せていただいて、彼の考えている世界観が原作への敬意と独自の解釈があることがわかりました。私が演じるキャラクターの役どころ、彼女の人生や存在についても様々な話し合いを重ねるうち、私の中で否定できないものになっていき、『ゴースト・イン・ザ・シェル』が頭にこびりついて離れないものになっていったんです。

これだけ愛されている原作作品だけあって、監督は相当な努力をされていると思います。私自身も責任を感じました。この役を演じるのは、とても素晴らしい経験ながら、感情的にも肉体的にもとてもハードでした。人としても役者としても成長できる役でした。このキャラクターが遂げている成長には私自身の成長も投影されていると思います。」

バトー / ピルー・アスベック

原作『攻殻機動隊』もう1人の主人公とも呼べる人気キャラクター、バトーを演じるのはピルー・アスベック。デンマーク出身の1982年生まれ。キャストの中でもひときわ背が高く、腕も長い。まさに大男といった印象だが、とびきりカジュアルな笑顔を見せてくれた。

「初めての日本だからちょっと緊張するなぁ。日本最高ですね!来る度にいつもこんな感じなんだったら、もっと来日します、約束します。

昨夜到着しまして、神戸牛を食べました。美味しかった…たぶん人生最高のお肉な気がします。」

14歳のころに原作アニメと出会っていた

この会見の時点で「12時間前に東京に着いたばかり」と言っていたピルーは、「僕たちもとても苦労して作り上げた作品なので、とても光栄です。今作を皆さんにご覧に入れられること、とても興奮しています」とし、世界的人気を誇る原作へのリスペクトを語る事も忘れない。

「日本が誇る偉大なストーリーの一部になることは、恐かったです。特にバトーはとても愛されているキャラクターです。しかし、不安だった思いは最後にはとても素晴らしい経験となりました。

原作は、個人的にも大好きな作品です。ストーリーが大好きなんです。『ゴースト・イン・ザ・シェル』のアニメ版がヨーロッパに来た時、僕は14歳でした。この作品では、”自分のアイデンティティーを探す旅”が描かれていて、当時とても共感しましたね。

2015年の秋にルパート監督に会ってバトー役をやれるかもって話しをもらったとき、改めて原作を読み返したのですが、自分とバトーとの共通点が見出だせなかったんです。バトーの方が年上だし、僕は若くて平和主義者だし…。でも原作漫画を読んでみると、バトーってビールとピザが好きなんですね(笑)。”これだ!これをやろう!”ってなりまして。

道のりは決して楽ではありませんでしたが、スカーレットやジュリエット、たけしさんやルパート監督と仕事ができて本当に良かったです。(共演者を見ながら)みんなありがとね!」

オウレイ博士 / ジュリエット・ビノシュ

「東京に来られてとても嬉しく、光栄に思います。なぜなら、これは皆さん日本人のストーリーだからです。今作は日本の物語なので、ここ日本で映画のオープニングを記念できて、とてもビューティフルだと思います。」

ジュリエット・ビノシュ演じるオウレイ博士は、ハンカ・ロボティックスを率いる科学者で、少佐を作り出した人物。これまでのシリーズでは男性として描かれていたが、今作ではアカデミー賞女優であるフランス出身のジュリエット・ビノシュによって、同キャラクターに母親的な側面が強調されることとなった。カンヌ、ベネチア、ベルリンそれぞれの国際映画祭すべての女優賞を獲得し、ヨーロッパ三大映画祭をすべて制覇した唯一の女優として知られるが、これまでSF映画とはあまり接点がなかったと語る。

「最初に脚本を受け取った時、SFにあまり詳しくないせいもあって、さっぱり理解できませんでした。でも息子が映画業界で3D特殊効果の仕事をしているから話してみたら、『これはめちゃくちゃ凄い話だよ!』と薦めてくれたんです。ルパード監督とも話してみたら、この作品は彼にとっては勿論、世界にとってもすごく重要なものなんだと語ってくれました。だから参加してみようと思い立ったんです。馴染みのないSF用語も多くて、はじめは暗号を解読するかのようでした。でも映画に没入するにつれて、情熱が沸いてきました。」

強調される「情熱」の言葉

世界中から一流スタッフが集結した今作。ジュリエットは、現場でのただならぬ緊張感と自身の想いについて、”Passion(情熱)”という単語を多用して語る姿が印象的だった。

「毎朝現場に行くと、いつもスカーレットが早朝からハードなトレーニングに打ち込んでいる。ルパード監督も昼夜徹して働いていたから、目の隈もすごくて。私はそういう仕事の世界にいたんですね。技術スタッフも含めて、みんな物凄い情熱を持っていました。スタッフも国際色豊かだから、作品もとてもインターナショナルに仕上がっています。

女優としては、この役は多層的でとても複雑でした。監督とは何度も言い合いを…いや、いい意味での言い合いですよ。情熱からくるものです。人としてクリアにしたくって。何故なら私のシーンは劇中少ないながらも、非常に重要なシーンだからです。」

今作の経験を「私の映画人生の中でも最も光栄な経験のひとつとなった」と語るジュリエット、話しながらこんなことを思い出していた。

「これまであまり経験しなかったSF映画を制作するという、自分にとって新たなレイヤーも見つけられました。『GODZILLA』には出ましたが…、あっ、これもあなたたちのストーリーでしたね!もうみなさんの一員ね(笑)

今ではコミックにもハマってますが、読む時間がなくって。今作を通じて、コミックがもっと世の中に広がってくれたらって、そんなことも望んでいます。」

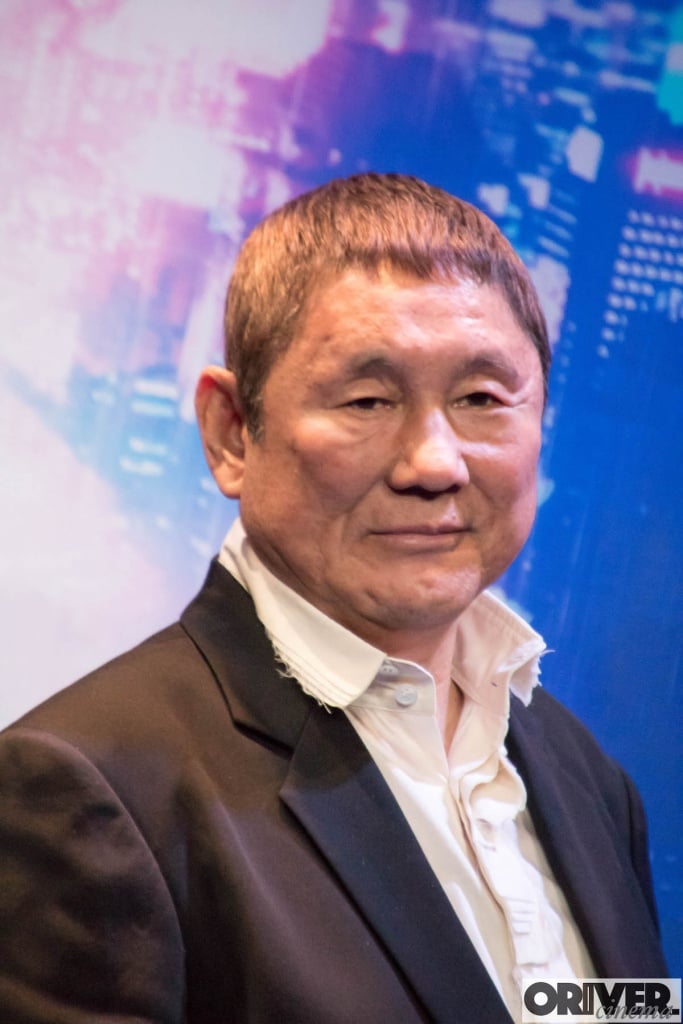

荒巻 / ビートたけし

スカーレット・ヨハンソンらメインキャストの中に堂々と肩を並べるのは、ご存知我らが世界に誇るビートたけし。公安9課、スカーレットの上司役である荒巻大輔を演じる。たけしは開口一番、きっとテレビでは放送できない危険なブラックジョークで駆けつけた記者らを笑わせた。

「やっと幸福の科学からも出られて、今度は統一協会にも入ろうかと思ってるんですけども…、やっぱりこの映画のためには創価学会が一番いいんじゃないかっていう気がしないでもないんですけども…。」

スカーレットら来日キャストの背後についた通訳さんらは、どうやってこのジョークを伝えたのだろう…。

「初めて本格的なハリウッドの、CGを駆使した大きなバジェットの作品に出演できて、自分にとってもすごくいい経験になった。役者としても、改めてどう振る舞うべきかをスカーレットさんに本当に良く教えて頂いた。さすがにこの人はプロだと、日本に帰ってきてつくづく思いました。それぐらい素晴らしい映画が出来たと思います。」

たけしは、日本が誇る世界的コンテンツの実写映画化プロジェクトへの参加にあたって、こう語った。

「このアニメは、自分の世代のちょっと下の人達が観ていたアニメ。まずアニメから観て、マンガを読んだ。

実写モンというのは必ず元々のコミックやアニメに負けて文句を言われるというのが定説なんですけど。ファンは絶対、”違う違う、こういうんじゃない”というような感じがよくあるんですが。今回は自分の周りにも、その世代の子供達がいっぱいいて、これは凄いということで。忠実であって、なおかつ新しいモノも入っていて。

もしかするとアニメの実写版で最初に成功した例ではないかという意見があって。唯一の失敗は荒巻じゃないかっていう噂もあるし。んー、そのへんは言わないようにっていう…。

そのくらい見事な作品だと思っている。

現場でも、いかに監督がこの作品に賭けているのかというのが良くわかったし、全編大きなスクリーンで観て頂ければ、いかに迫力があってディテールまでこだわっているか、良くわかります。宜しくお願いします。」

ハリウッド映画は「これはお金かかるな」

自身も映画監督として”北野武”の名で世界的に活躍するビートたけし。ハリウッドの所謂”ブロックバスター映画”への参加は今回初めてのこととなったが、現場で日本映画との勝手の違いを感じることはあっただろうか。

「自分が監督やる時は、ワンテイクが多いんですけども。ハリウッド映画はカメラの台数も多い。自分は最高で3カメくらいしか使わないけども、5カメも6カメもあって。

ただ歩くシーンだけでも、日本で役者やってるつもりで…、まぁ”ローリング”って言うんだけれども…、”よーいスタート”で歩いて、監督が”Good”って言う。

“あぁ、よかったの?” ”Good! One more”。 …あぁ、ワンモア?

その後、またやると、”Nice! One more.”。

その後、やると、”Very good! One more.”、”Excellent! One more.”、”Genius! One more.”…。

結局、歩くシーンだけでも5カメラで、5回か6回、30カットあるってくらいの撮り方をして…。その間カメラが各パーツを狙っていたり、全体を狙っていたりして。これはお金かかるなと、つくづく思いました、はい。」

監督 / ルパート・サンダース

原作アニメは日本独自の環境と魅力的なSFの表現が融合したという点で現代映画史における金字塔だと讃えるルパート・サンダース監督。スラリと背が高く、映画監督というか俳優のようなオーラさえ放っている。ルパートは会見中、ひたすら真摯に原作への敬意を払いながら、丁寧に語っていた。

「この伝説の一部となれたことを光栄に思います。『ゴースト・イン・ザ・シェル』とは、僕が美術学生だったころに出会った、マジカルな作品です。

この作品が実写化されるなら、是非自分がやりたいと思っていたんですが、いちどスティーブン・スピールバーグという話になって、あぁ、僕じゃなかったーって。結局なんやかんやありまして、ありがたい事に僕が手がけられることになりました。」

ちなみにルパートは、2014年1月に正式にサインしたあと、原作を踏まえて築き上げたビジョンを伝えるべく110ページにもおよぶ自作のグラフィック・ノベルを描き上げ、プロデューサーたちに手渡したというのだから、今作にかける愛や情熱は信頼できるだろう。監督はこう続ける。

「この作品を通じて、魅力的で壮大で、叡智的でアーティスティックな日本文化をもっと世界中の人々に知ってもらいたいんです。アニメや漫画を作っている人たちと、世界中の人たちが出会えるような冒険の港が開くことを望んでいます。僕が若い頃、友達に『ゴースト・イン・ザ・シェル』のVHSをもらって出会ったようにね。」

あくまでも謙虚な監督だが、その裏には相当なプレッシャーがあったに違いない。その制作の日々を、”madness(狂気)”とも表現する。

「映画を制作するときは、その規模を問わずプレッシャーを感じるものです。たくさんの人に観られて、愛されるか憎まれるかをジャッジされるわけですから。

『ゴースト・イン・ザ・シェル』の場合は、更に大きなプレッシャーを感じました。原作がカルト・クラシックであり、世界中に膨大なファンがいるということもありますが、素晴らしいキャストの皆さんに参加していただいたことや、ファンや士郎さん、押井さん、クリエーターの方たちにも恥のないようなものを届けねばならないという、大変なプレッシャーがありました。もっとも、僕はプレッシャーの中で仕事をするのは好きな方なので、だからこそベストを尽くせたと思います。

疲労困憊、狂気の中での仕事という感じでしたが、おかげで想像力も全開になりました。とてもつながりを感じる原作やキャラクターたちを扱う仕事ができて本当にラッキーだと思いますが、だからこそ全てが自分にかかっている重圧もあり、やりきるしかないぞと駆り立てられました。」

「ここに漕ぎ着けるまでは、まるで戦争でした」と述懐する監督は、「私は原作アニメに心を震わされましたが、この映画も世界中のグローバルな人々の心に響く作品になればと願っています」と、今作に込めた深い愛情をしみじみと述べた。

コミック実写映画化の秘訣

これほどのプレッシャーを抱えながらも走りきった監督らを待っているのは、漫画やアニメといった原作ファンらの厳しい目だ。ビートたけしも語るように”実写化映画”は、つねに原作と比較され、手厳しく評価される宿命がある。特にカルト的人気を誇る『攻殻機動隊』の実写化に監督はどう挑んだのか。

「アニメで表現されたことと向き合わなければならない、これはものすごい挑戦でしたね。アニメの表現は実写に向かないときがあります。例えばバトーの目や荒巻の髪型はそのまま実写化すれば滑稽に見えるから、本当に実在するかのように見せなければならない。少佐の全裸に見えるスーツも、正しく実写化しないとヘンテコになってしまう。そういうチャレンジはたくさんありました。でも僕は、若い頃から原作に慣れ親しんでいたので、あらゆるチャレンジを受けて立つぞという気持ちでした。」

さらに監督は、「カットのスタイルは、日本映画を意識しているところがあります」と続ける。

「『酔いどれ天使』ミーツ『ブレードランナー』のような、西洋のSFと日本の黒澤クラシックが出会ったような作品です。

あらゆる挑戦がありましたが、原作が素晴らしいからこそ、挑戦のしがいがありました。今作が、単なるポップコーン映画でなく、観客の心に響き、議論に発展するような作品になることを望んでいます。スカーレット・ヨハンソンが演じる役は、”自分は何者か”を深く問うだけでなく、テクノロジー世界において我々は人間として”どこに在るか”を問うメタファー。士郎さんによる原作が発表された当時は、インターネットや携帯電話も無い時代でしたから、このテーマは今だからこそより意義があるんです。だから世界中の観客に楽しんで頂きたい。この分野のアイデアは、もう何年も前に士郎さんが先駆けていたんです。」

映画『ゴースト・イン・ザ・シェル(原題:GHOST IN THE SHELL)』は、4月7日(金)よりTOHOシネマズ 六本木ヒルズほか全国ロードショー。

ギャラリー

(C)MMXVI Paramount Pictures and Storyteller Distribution Co. All rights Reserved.