A24『マクベス』はコーエン監督流の緊迫スリラー、シェイクスピア映画の新たなスタンダードとなるか【レビュー】

オーソン・ウェルズ、ロマン・ポランスキー、黒澤明、手塚治虫。ウィリアム・シェイクスピアの戯曲『マクベス』は、長きにわたって世界の巨匠クリエイターたちを惹きつけてきた。映画や舞台、ドラマやコミックなど、ポップカルチャーのあらゆる領域に影響を与え続けてきた物語だと言っていい。

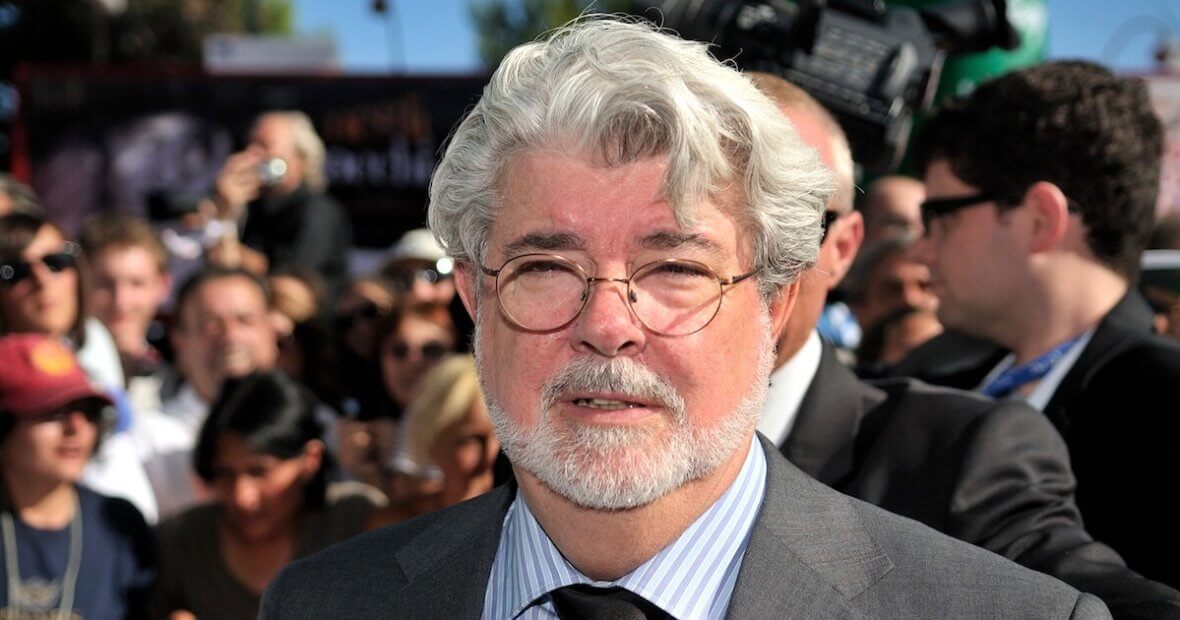

『ファーゴ』(1996)や『ノーカントリー』(2007)などを手がけてきたコーエン兄弟の兄、ジョエル・コーエンもこのストーリーに惹かれたひとりだ。自身初の単独監督作品となった『マクベス』では、主人公・マクベス役にデンゼル・ワシントン、妻のマクベス夫人役にフランシス・マクドーマンドを迎え、A24&Appleとタッグを組み、これぞ『マクベス』の新たなスタンダードになりうる力作を送り出した。

スピーディーでタイトな『マクベス』

シェイクスピアが『マクベス』を発表したのは1600年代初頭であり、今からおよそ400年前。同じくシェイクスピアの代表作、『ハムレット』『リア王』『オセロー』に並んで“四大悲劇”のひとつに数えられる傑作だ。

スコットランドの将軍・マクベスは、荒野で3人の魔女に出会い「いずれ国王になる」という予言を聞かされる。その言葉に突き動かされ、野心的な夫人にそそのかされたマクベスは国王・ダンカンを暗殺。予言の通り新たな国王となるが、「将軍バンクォーの息子が王になる」という予言に怯え、バンクォー親子を襲撃させ、さらなる殺人に手を染める。ダンカン王の息子であるマルカム王子や、妻子を殺されたマクダフはマクベス打倒のために動き始め、その一方、マクベス夫人は罪の意識から常軌を逸していく……。

人間の権力に対する野心、一度つかんだ権力を手放す恐怖、政治と暴力、復讐といったテーマを内包する物語を、ジョエルは自身のフィルモグラフィーに通じるスリラーとして理解し、スピーディーでタイトな作品にまとめ上げた。ストーリーは原作に忠実なまま省略や改変が施され、シェイクスピアの特徴である韻律や詩的な台詞回しは作品のリズムを損なわない範囲で、しかし大胆にカットされている。それでも、大幅な脚色がみられる『マクベス』の翻案作品としては非常にオーソドックスな仕上がりだ。ジョエル・コーエンによるシェイクスピアの映画化としては意外なアプローチだろう。

ジョエルは「シェイクスピアは大衆のためのエンターテインメントを書いていたと思います。偉大かつ奥の深い娯楽作品であり、英文学において最も高尚な詩でもありますが、あくまで大衆のために書いていたと思う」と語る。すなわちジョエルのアプローチは、『マクベス』の物語をエンターテインメントとして現代に甦らせること。シェイクスピアを知らない観客に、この物語をきちんと伝えること。すなわち、殺人や暴力に突き進む夫婦とその終焉をスリリングなサスペンスとして語り直すことだ。

ジョエル・コーエン版『マクベス』の魅力

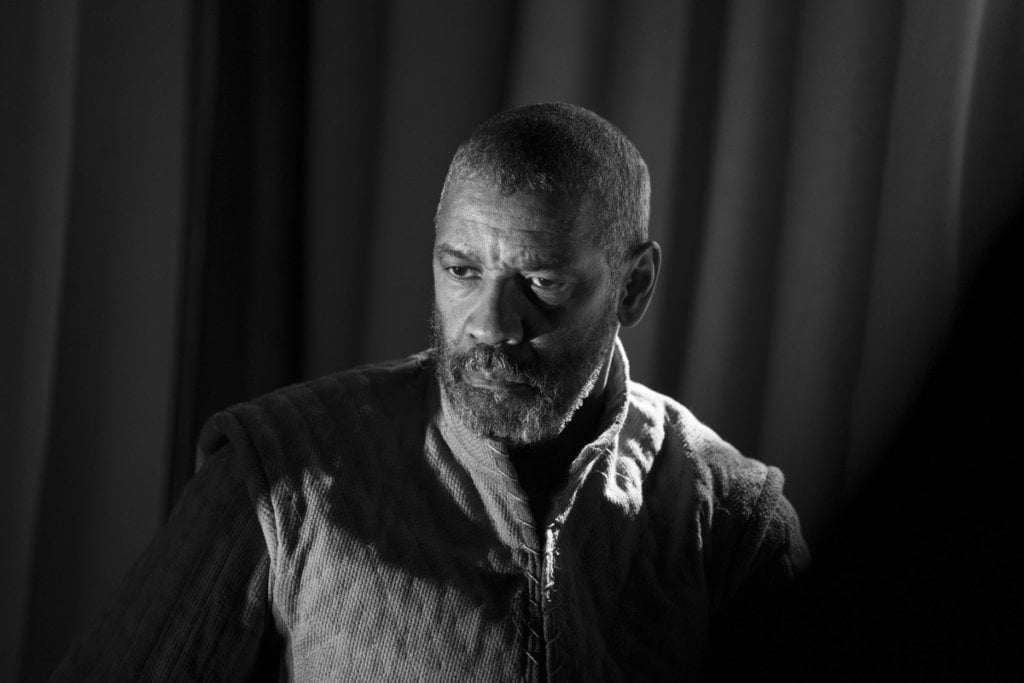

ジョエルによる『マクベス』における最大のキーポイントは、デンゼル・ワシントンとフランシス・マクドーマンドという名優ふたりの起用だろう。日本の上演ではマクベス夫婦を比較的高年齢の俳優が演じるケースもしばしば見られるが、デンゼル&フランシスという組み合わせは、明らかに高年齢の夫婦としてふたりを描こうとするもの。製作も兼任したフランシスは、マクベス夫婦に子どもがいないこと、それゆえふたりには自分たちの未来が見えないのだということを重要視したと述べている。

デンゼル演じるマクベスは穏やかで、殺人に手を染めこそするものの、どこか誠実さを感じさせる人物造形だ。魔女の予言によって野心に取りつかれ、残酷な凶行に臨み、手に入れた権力を失うことに恐怖する様子は、デンゼルの繊細な表現によって切実な説得力を獲得している。かたや、マクベス夫人を演じるのは舞台に続いて2度目となるフランシスは、野心よりもむしろ切迫感にさいなまれ、それゆえ夫に行動を迫る妻として役柄を作り上げた。直接的な描写は控えめだが、愛情と罪悪感、苦悩、そして狂気を静かににじませる演技は圧巻。ダンカン王を殺した直後、マクベスがある不自然な行動を弁明し、その様子を夫人が見つめるシーンには両者の演技アプローチが凝縮されている。

余談だが、本作に先駆けてイギリスのアルメイダ・シアターで上演された『マクベス(The Tragedy of Macbeth)』では、マクベス夫人を『レディ・バード』(2017)『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』(2019)のシアーシャ・ローナンが演じた。本作のフランシス版マクベス夫人は、マクベスがマクダフの妻子を殺そうとすることにも躊躇わないが、同作でシアーシャが演じた若きマクベス夫人はマクダフの妻子を殺すことに抵抗し、自ら妻子を逃がそうとするも止められず、これをきっかけに精神状態を崩していく。基本のストーリーは同じでも、演じる俳優や年齢の違いによって物語に大きな違いが出るところが解釈や脚色の面白味だ。

そして、ジョエル・コーエン版『マクベス』における3人目のキーパーソンは、3人の魔女をひとりで演じたキャサリン・ハンターだ。英国演劇界の重鎮であり、日本の舞台ファンにも野田秀樹作品などで知られる名優である。ジョエルは本作の魔女をカラスとして描いており、これが作品の不気味な性質を際立たせているが、キャサリンは声と身体のパフォーマンスでその役目を文字通り体現。人間の異様な肉体が、マクベスが最初に対峙する未知と恐怖を象徴し、本作のトーンを決定づけた。ちなみにキャサリンはまったく別の役どころでも登場し、魔女とは異なる存在感を発揮している。

ところで、先に「オーソドックスな仕上がり」と記したが、コーエン兄弟の過去作品を思わせる特徴は作品の随所にうかがえる。一種の犯罪映画としての構築はもちろん、ダンカン王の殺害シーンなどに見られるドライだが陰惨な暴力描写(舞台では直接見せないような場面もダイレクトに表現される)、舞台ではカットされることもある門番の登場シーンをあえて残し、作品にユーモアの要素を担保すること。原作では脇役であるロス(アレックス・ハッセル)をマクベスの腹心として、同時に真意の見えない謎の男として丁寧に描き、新たなサスペンスのレイヤーを加えたところも興味深い。

空間とサウンドのデザイン

最後に触れておきたいのが、ジョエルが『マクベス』を映画化するにあたり、あえて演劇的な、舞台と映画の境目を曖昧にする手法を採ったことだ。撮影と演出の鍵を握ったのは、『バスターのバラード』(2018)などのコーエン兄弟作品で撮影監督を務めてきたブリュノ・デルボネルと、本作でジョエルと初タッグを組んだ美術監督のステファン・デシャントである。

もともと『マクベス』の物語は11世紀のスコットランドが舞台だが、本作の美術は当時を再現するのではなく、むしろ高い抽象性と記号性をそなえた“どこでもない空間”として造られている。城や戦場、森など複数のセットが登場するが、それらは現代でも昔でもなく、作品世界やマクベス夫婦の心象風景を浮かび上がらせる場所として現れるのだ。ジャスティン・カーゼル監督版『マクベス』(2015)のようにディテールを突き詰めていくケースもあるが、ジョエルは逆のやり方で『マクベス』に挑んでいる。

美術の主なインスピレーションとなったのは、20世紀前半に活躍した英国の演出家・舞台美術家であるエドワード・ゴードン・クレイグや、同じく20世紀初頭のドイツ表現主義、さらには黒澤明や小林正樹の映画だった。セットはロサンゼルスのスタジオに組まれ、撮影はジョエル史上最短だという35日間で行われている。その一方、デンゼルとフランシスは撮影の1年前から断続的に稽古を行い、出演者全員でも数週間のリハーサルが事前に行われたというから、創作のしかたも映画というより演劇に近かったことがうかがえる。

もっとも、それほど抽象性を高めていながら──もちろん抽象性が高いからとも言えるが──『マクベス』という物語の中におそろしい現在性(アクチュアリティ)が不意に出現するところも見どころだ。マクベスが派遣した暗殺者によってマクダフの妻子が殺される直前、ロスが彼女たちに語りかける言葉や、同じくロスがその事実をマクダフに伝える場面で口にする「1分ごとに何かが起き、1時間前の情報は古い」という時間感覚は、シェイクスピアの原作にある台詞にもかかわらず、現代の政治やSNS社会を鋭く刺す。

なお本作の白眉は、空間のデザインだけでなく、追い詰められていくマクベスの緊迫感を演出する音楽やサウンドデザインにもある。劇伴の作曲を担当したのは、コーエン兄弟の全作品を手がけてきたカーター・バーウェル。シェイクスピア作品に音楽を付ける作業は本人にとっても新たな挑戦だったというが、観客の印象を一方向に誘導するのではなく、どこか曖昧で居心地の悪い状態をキープしつづけることで作品のスリルを持続させる。台詞や効果音の聴かせ方も含めたデザインの真価は、おそらく映画館など優れた上映環境でこそ発揮されるものだろう。

稀代のストーリーテラー、ジョエル・コーエンによる新解釈とスリラー映画としての構築。デンゼル・ワシントン、フランシス・マクドーマンド、キャサリン・ハンターをはじめとする俳優陣の濃密な演技。それらを支える空間やサウンドのデザイン。たしかに渋い一作ながら、シェイクスピアの『マクベス』をフレッシュに甦らせ、この物語を新たな世代に語りかける可能性を秘めた、新たなスタンダードになりうる一作だ。まずは本作を単独で、もしも興味が湧いたら過去の映画版『マクベス』と比較しながら、それぞれの語りの違いも含めて楽しんでほしい。

映画『マクベス』は2021年12月31日(金)より全国5館の映画館で期間限定公開中。2022年1月14日(金)よりApple TV+にて独占配信。

Source: 『The Tragedy of Macbeth』Press Notes, The Wrap, Deadline(1, 2)