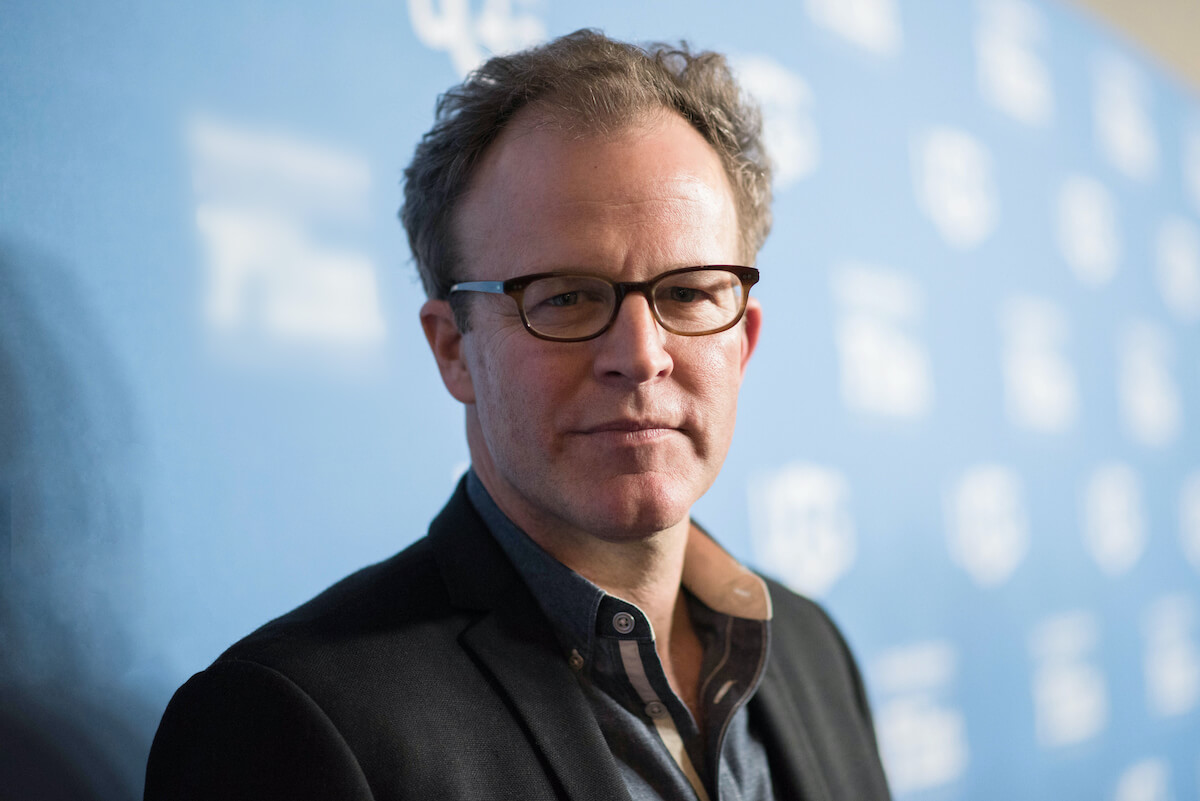

トム・マッカーシー監督、『スティルウォーター』を解説 ─ マット・デイモン主演、正義を問うスリラーの裏話

2015年の『スポットライト 世紀のスクープ』でアカデミー賞作品賞・脚本賞を獲得したトム・マッカーシー監督による新作『スティルウォーター』が、2022年1月14日より日本公開となった。フランス・マルセイユを舞台に、殺人罪で捕まった娘の無実を証明するため、父親が真犯人を探し出すというサスペンス・スリラーだ。

本作で描かれるのは、倫理観がえぐられるような、静かながら力強い人間ドラマ。マット・デイモンが演じる寡黙で保守的な男が、娘のために右も左も分からない異国の地で悩み苦しみながら、時に大きなリスクを冒して自らの正義を遂行しようとする。

THE RIVERでは、監督のトム・マッカーシーに単独インタビュー。物語のテーマから、撮影中の興味深いエピソードまでを聞くことができた。

『スティルウォーター』トム・マッカーシー監督 単独インタビュー

──マット・デイモンが演じたような男が主人公として描かれているのが興味深いです。今作のデイモンはジェイソン・ボーンではないし、宇宙飛行士でもない、ただの労働階級の一般人です。トランプ政権下で評判を落としたところもある、保守的な白人ですね。こういったタイプの人物を通じて、彼らの人間性や視点を伝えたかったのですか?

そうですね。もともと本作に着手し始めたのは10年以上前のことで、もちろんトランプ政権以前でしたし、この国がこんなにも分断されてしまうよりも前のことでした。私たちは、そういう人たちへの思いがあるし、そういう人たちも私たちに対して思うことがあるでしょう。「そういう人たち」「ああいう人たち」という言い方が出ていますが、なんだか私たちは、もう(一律的な)アメリカ人じゃない気がする。それくらい、私たちは分断されているんです。

それで、今作の脚本に改めて向き合ってみたときに、あぁ、ビル・ベイカーならおそらくドナルド・トランプに票を投じただろうなと(笑)。彼はオクラホマ在住で、石油採掘の現場仕事をしていて。そういう男なら99.9%トランプに投票するでしょう。私は、人として、極論言うとライターとしても、フィルムメイカーとしても、この男についてもっと知りたいと思うようになりました。

なかなか大変でしたよ、自分の考えを脇に置いて、この男はどんな男だろうかと深掘りしていくのはね。(ビル・ベイカーと似たような)人々に取材をして、一緒に時間を過ごしたんです。内心、ちょっとビビってたんですよ。だって国中ピリピリしていたし、我が国のリーダーを支持する人々には怒りがありましたから。正直、そのリーダーは悪い人だと私は考えているんですけれども。

私としては、しっかり理解をしておきたかったんですね。彼らはどういう人々で、それは自分にとってどういう存在であるのかを。そのために、現地に旅をして、彼らと同じ時間を過ごす、ということをやりました。すると、なんと実際には彼らはすごく素晴らしい人々だったということが分かったんです。相違点よりも、むしろ共通点の方がずっと多いぞと。そうなると突然、「そういう人たち」が「アメリカ人の仲間」に変わったんです。

まさにクレイジー・ジャーニーでした。この国に対する私の人生や理解に、筋が通るようになったんです。あなたのおっしゃるように、究極的には彼を昇華させたかった。彼はヒーローだとは思いませんが、でも主人公なのです。だから彼に多面性を与えて、人間性を与えようとしました。

──ビル・ベイカーは娘を救う過程で、法的なリスクも冒しますし、躊躇なく暴力も使います。自分の正義を遂行するために、倫理的にグレーなところを行っていますが、その点についてはいかがですか?

いい質問ですね。本作はスリラー映画なんですよ。『48時間』みたいに、悪党が登場するわけですね。でもそこでは(暴力行為は)大したことじゃないでしょう?ところが今作では、彼の取る行動には重要性が生じてくる。そして、その行動の是非はどうだったのかと、我々は批判的に見ることもできる。彼に責任すら負わせられると思います。

彼にとっては、目的達成は倫理的にマスト。しかし結果的に、そこには疑問が湧き上がってくるわけです。ビルにとっての最善は何か?家族にとっての最善は?そして国にとっての、世界にとっての最善とは?と。

私はそういうところに面白さを感じました。彼の行動には重要性が生じる。いわば、“ミー・ファースト(自己優先的)”な、“アメリカ・ファースト”な決断を下すわけですが、映画では、それが最終的に最善だったのかと疑問を投げかけているんです。

──ビルの行動とは、アメリカの行動だということですか?

はい。ある程度はそう思います。その当時の国の理念の一部からすると、「娘を刑務所から出すためなら、どんなことだってやる」ということになっていたでしょう。それが彼にとって、そして彼の娘にとっての最善でした。

それを英雄的だと、良き父だと言うこともできるでしょう。あるいは、視野が狭いとか、自己中心的だと言うこともできる。そこに論点があるんです。私自身いつも驚くのですが、よく政治家が悪いことをした時に、「家族のために尽くしただけだ」と言いますよね。でも、それは必ずしも通用しない。家族がいるからとか、自分は父親だから、母親だからというのは、言い訳にはならないし、自分の行動をなんら正当化するものでもない。この映画では、そんなところも突いていると思います。

──映画を観ていて気になったんですが、マット・デイモンのビル・ベイカーは兵士のように話しますよね。“Yes, sir”とか、“Yes, ma’am”といった具合に。

そうですね。これは取材の過程で、現地で出会った人々を通じて研究したことでした。彼らはおしゃべりでもあるんです。映画の後半、ビルがマヤと会話するシーンで、彼は採掘について話し続けるでしょう。自分の興味がある話題については、気軽に話すんです。でも、普段は人と接する時は控え目なんです。私のオクラホマの友人も、「僕らはあんまり必要以上喋りたくないんだよね」と言っていました。「気怠さ」と「自己防衛」の中間というか。ポツポツと喋って、ある程度は礼儀正しいのですが、ぶっきらぼうに話すんです。

現地で取材している時に、どうもこの人たちは辛そうに話しているなということに気づいたんです。“Yes, sir”、“No, sir”とよく言うんですよ。「これについてお話しいただけますか」と尋ねると、“いいえ。No, sir”と。なので「あっ、はい」と(笑)。とにかく沈黙が多い。その雰囲気を表現しています。それが、この人々の在り方なのですから。

──少女マヤを演じた子役、リル・シャウバウに魅了されました。以前、『フロリダ・プロジェクト』(2017)のショーン・ベイカー監督に取材した時に、撮影現場で子役に砂糖を与えると興奮して大変なことになるから、砂糖は絶対に与えてはいけないと学んだと話していました(笑)。

それはいい事を聞いた(笑)。マヤ役のリルは問題なくやってくれました。彼女はフランス人なので甘いものも得意でしたね。人生良いこともあるもので、彼女に出会えたのは幸運でした。運も必要なんですよ。

彼女は大人びているし、すごく礼儀正しいし、存在感もあるし、人の話をよく聞くし。シーンの中に溶け込むんですよ。彼女ね、2週間リハーサルやっただけで、それ以外は演技経験がないんです。本当に存在感のある子です。

稀にいるんですよ、そういった子が。70人くらいの少女をオーディションしたんですけれど、その中でも4人か5人くらいは、そういう能力を持っているんです。シーンに溶け込みつつ、存在感があるというね。中でもリルは次元が違った。部屋に入ってきた瞬間から、ビビッときたんです。釘付けでした。

だから彼女の演技がとんでもなく素晴らしいことは間違いありません。今作を観た誰にとってもそうでしょう。すべて、あの若い女性のおかげです。生まれ持った才能の持ち主で、彼女を起用できたことは幸運でした。

──サッカー・スタジアムのシーンがすごくダイナミックでした。資料によると、実際の試合中に撮影されたそうですが、どうやったんですか?生の観客たちは、「あれマット・デイモンじゃね?」って気付かないもんなんですか?

ハッハッハ(笑)。マットは帽子とヒゲとサングラスがあったから、オーラが消えるんですよ。マルセイユの街中でマットが出歩かなきゃいけない時は、ボディガードに1人か2人付いてもらっていたんですけど、もし大柄なボディガードが周りにいなければ、誰もマット・デイモンだって気付かないくらいですよ。

試合のシーンでは、彼は本当に気配を消していましたね。ちなみに、あのシーンの撮影は2日間にわたって行ったんですけど、1日目は実際の試合中に撮って、2日目は大量のエキストラを導入して撮りました。マットの周りの席にいた人たちはエキストラだったので、そこの部分は我々でコントロールできたんですよ。スタジアムの他の部分の観客は違ったんですけれど。

それで、マットはその中で気配を消せるんです。実際の試合がめちゃくちゃ盛り上がってて、7万人の熱狂的なファンが大騒ぎ。映画でも観られますが、マットの周囲のエキストラ観客が、もう普通に夢中で観戦しているんですよ。マットのすぐ隣の客も(興奮で頭を抱えて)「うわぁー!」みたいな(笑)。自分がマット・デイモンの隣に座っているっているのを忘れているんですよ。とにかくチームを応援していて。カメラはそういう瞬間を切り取っているんです。

私も撮っていて楽しかったですね。これまでの自分の中でも一番デカい、チャレンジングなシーンでした。しかも、それがマルセイユでの最後の二夜で、最高の締め括りになりました。めちゃくちゃ疲れましたけどね。確か明け方の4時とかに撤収で、身体はクタクタなんだけど頭は冴えちゃって。

──マルセイユでの撮影期間中は、実際に現地に暮らしながら撮ったということですね。そのおかげで、作品にはすごくローカル感があって良かったです。

そうですね。アメリカ人のフィルムメーカーとしてフランスに行ったわけですが、そういうアメリカ人フィルムメーカーがあまりやらないような、街を現実的に描くということに取り組みました。自分の出身ではない街をリアルに描くということです。可能な限り正しい描写にするために、とにかく現地を旅して回りました。街について学びまくって、掘り下げまくりました。

ロケーションから受けた刺激が、ストーリーやキャラクターにも影響を及ぼしていると思います。とにかく地元の人たちとの対話を重ねて、どんな些細なことでも理解しようと努めました。ミスはしたくないですからね。フランス人が観ても「これはマルセイユだね」と言ってもらえるのが狙いでした。うまく出来たと思います。フランス語もたくさん聞こえてきますし、現地の人たちにとってもリアルに感じる。映画として、すごく誇りに思います。とてもオーセンティックだと思う。

クルーの中にはフランス人もいました。フランス人のライターに、フランス人の役者。そういった筋を通しながらも、チームとしては国際的な顔ぶれで頑張りました。アメリカのチームを引き連れていきましたから、アメリカ人のプロダクション・デザイナーもいたし、イギリス系のコスチュームデザイナーも、日本人の撮影監督(高柳雅暢)も、カナダ人のADも。すごく幅広いグループで、それ以外はみんなフランス人です。正しいものを描くために、みんなで団結して頑張りました。

ここからは、映画の内容に触れています。

──ところで、映画の大部分はマルセイユが舞台であるにも関わらず、タイトルは『スティルウォーター』なんですよね。

スティルウォーターは、私にとってほとんどフィクションの地です。「故郷とは」っていうね。ビル・ベイカーにとって、この街は変化や進化の中にあり、マルセイユがそれに影響を及ぼしていました。スティルウォーターというのが常に彼の中にあって、それはアビゲイルも同じです。彼女もそこに戻りたがっている。確かに劇中では10分くらいしか描かれませんが、その場所は常に映画の中にあり続けている。

それに、マットのキャラクターにとっても意義深いものです。「静かに流れる川は深い(Still waters run deep)」ということわざもあります。彼も静かですが、その奥底には怒りを秘めている。その正体は、彼自身も真に理解していなかったと思うんですが、映画の終盤にかけて、洞察や視座を徐々に得ていくわけです。

──まさに、ラストのセリフも静かながら深く、示唆に富んでいました。あのセリフは初めから脚本にあったのですか?

最初の脚本にはなかったです。おっしゃる通り、ラストのセリフは彼が今世界をどう観ているかということが込められています。良くも悪くも、劇中の出来事や決断を通して、彼は変わったんです。その事を胸に抱えて生きていくんです。良くも悪くもね。

希望もあるセリフですが、深い痛みや悲しみもある。この映画は、その2つの感情をひとつにまとめようとするものだと思います。ラストシーンのマットの眼差しは、まさにそれです。あれ以上のラストはありません。うまくいくかはわかりませんでしたが、撮影の最終日、最後の朝に彼らがあのシーンを演じているのを見て、コレだと確信できました。

映画『スティルウォーター』は、2022年1月14日、TOHOシネマズ シャンテ、渋谷シネクイントほか全国公開。